農はじちゃん

農はじちゃんトラクターの基礎知識を身に付けたい。

トラクターの買い方やお手入れ、補助金についても知りたい。

本記事では、トラクターにまつわる以下の情報をお伝えしています。

- トラクターが農業で使われている背景

- トラクターが使うアタッチメント一覧

- トラクターの選び方

- トラクターの購入手段

- トラクターのメンテナンス方法

- トラクターに必要な免許

- トラクター回りの補助金

結論、トラクター界隈の情報を知りたいなら、役場の農政課やお住まいのJAに相談するのがベストです。ただ相談する時間がない、ある程度の知識を身に付けておきたいなどの場合は、本記事に目を通しておくのがおすすめ。いざ相談と!なったときにも、あなたの要望や疑問など具体的に伝えられるようになるからです。

この記事は実体験をベースに書いているので、役立つこと間違いなしです。

ライター:相馬はじめ

- 農業法人に8年間勤務

- 現場リーダー、SNS運用担当

- 得意な作物:キャベツ・白菜・じゃがいも・米・麦・そば

農業用トラクターとは?現代農業に不可欠な理由

農業用のトラクターとは、あらゆる農作業の省力化を実現させた機械のこと。畑を耕すことから作物の消毒、肥料の散布、種まきなど、トラクターは活用されない場面がないほど、欠かせないパートナー的な存在です。

農作業の大半は、トラクターが登場するまで人力および家畜の手を借りながら行っていましたが、産業革命により蒸気トラクターが誕生。そこからトラクターは進化を遂げ、現代に至るまでの食を豊かにした立役者となりました。

トラクターの立ち位置

トラクターの役割は、農作業の機械化および効率化です。農作業が人の手から機械に移行したことで、生産性や計画性、労働力の軽減など、多くの面で豊かになりました。

例えるなら、1人で1時間かかっていた農作業がトラクターでは10分で完了してしまうほどの迫力です。

さらに昨今では、無人で運転・作業できるロボットトラクターも登場しています。トラクターの進化は依然として進み続けています。

トラクターへの依存

農業でトラクターが必須な理由には、これまでの生産性には戻れないという背景もあります。

農耕の登場により人類は莫大に増え、その結果、食べ物の需要が必然的に高まり、供給を増やすことが常に求められました。そのため食料の確保には、農耕の技術発展が不可欠に。そして先人たちが頭に汗をかきながら開発した技術の結晶がまさにトラクターなのです。

トラクターなくして食の安定供給を維持するのは困難といっても過言ではありません。

トラクターを最大化するアタッチメント一覧

トラクター単体では、ただの走る車にすぎません。トラクターの力を最大限に引き出すには、作業に特化したアタッチメントが必須です。ここでは、さまざまなシーンで使われるアタッチメントを紹介します。

【耕す】耕うん・整地用アタッチメント

ロータリー:基本的な耕うん

トラクターを使ってもっとも行われている“耕す”作業を担っているのが、ロータリーです。

ロータリーは、畑の土を耕すことに特化したアタッチメント。ロータリーの仕組みでは、内部にある刃が超スピードで回転することで、地面を砕き、土を細かく粉砕します。それにより土をフカフカにしながら、害虫や雑草駆除も実現しています。

ロータリーが使用されるシーンは、作物を植える前や収穫後の畑の整地など、多くの場面で頼られています。

プラウ:天地返し、土壌改良

プラウは、ロータリーと同様に欠かせないアタッチメントです。特に畑で野菜を作る農家は。

農業はトラクターが多用される反面、実は畑の土に大きな負荷を与えています。トラクターは重量があるので土を踏み固めてしまい、結果、土がカチカチになり、植物たちにとって育ちにくい環境をもたらしてしまうのです。

そのような畑を改善するのがプラウ。

特殊な形をした刃を地面に刺し、トラクターで引っ張ることで、硬い土層を破壊。これにより、作物たちが深く根を張る畑に再生できるのです。

プラウはロータリーと双璧をなすアタッチメント。

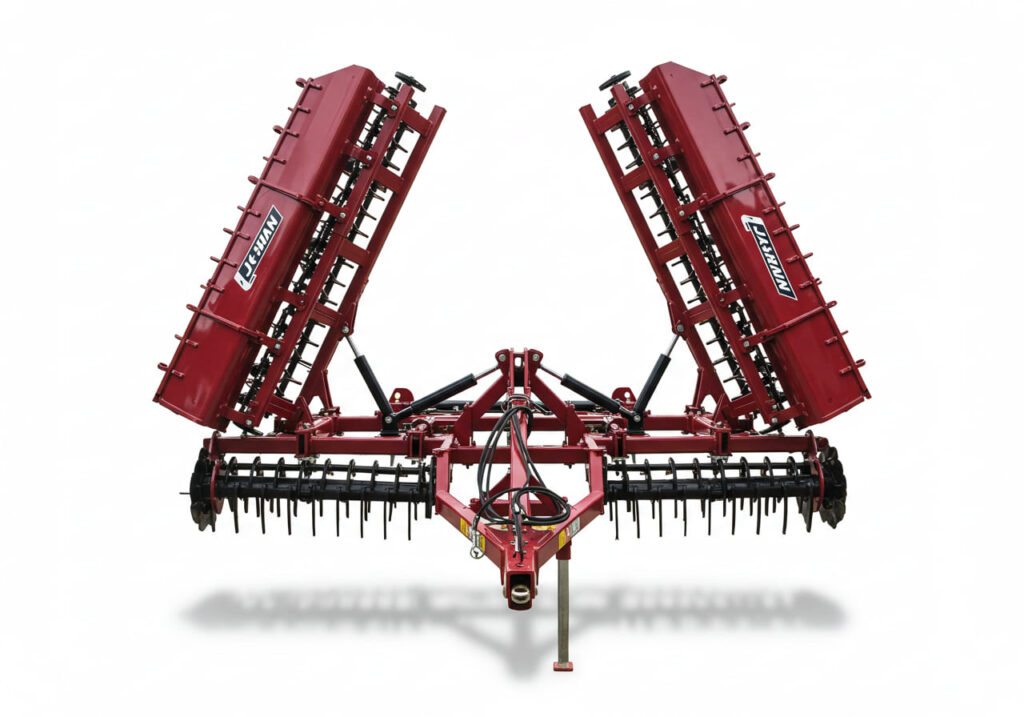

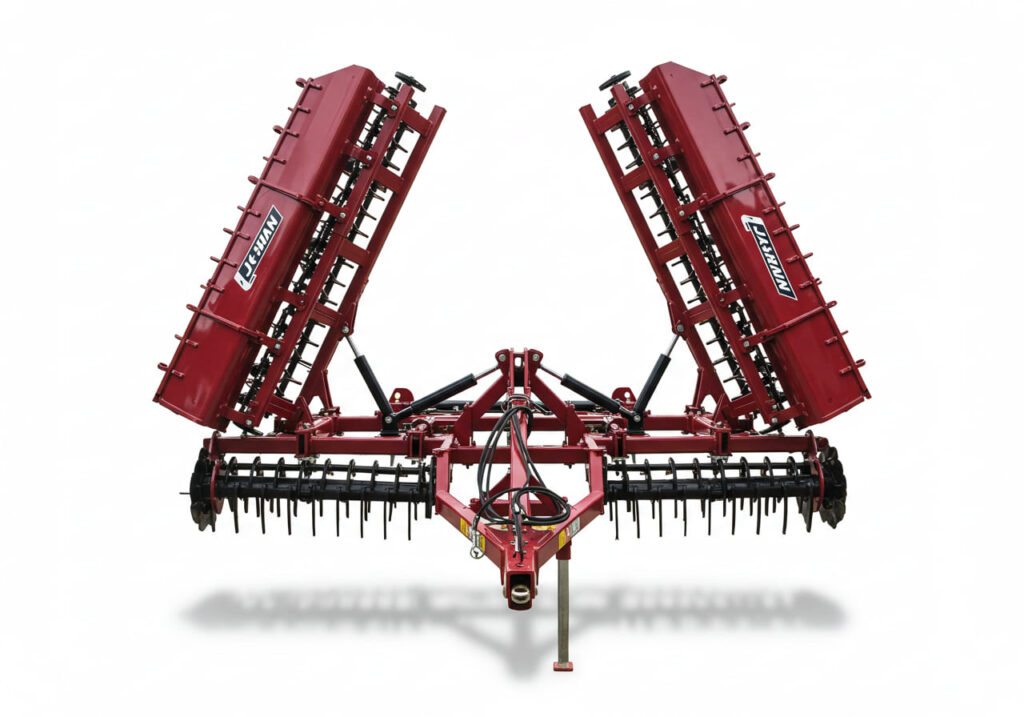

ハロー:代かき

ハローは、米作りに欠かせないアタッチメント。米作りでは通常、苗を植える前に“代かき”という作業が行われています。

代かきとは、水を張った畑(田んぼ)に入って耕す作業。ロータリーを使った耕うんとは異なります。ハローは地面の表層を耕しながら平らにならしつつ、苗を植えやすいコンディションに整えることが主な役割です。そのため、苗を植える前に2〜3回代かきをすることも珍しくありません。

そして代かきは泥沼の中で作業するのと同様なため、トラクターのように馬力のある機械でなければ作業は困難。

昔は代かきを人力でやっていたのだと思うと、想像を絶します。

ハローの登場は、間違いなく米の生産力を底上げさせたアタッチメントでしょう。

【まく】播種・散布用アタッチメント

シーダー/プランター:麦や大豆などの種まき

私たちが目にする広大な麦や大豆畑から、フラワーパークの壮観な花畑の景色は、シーダーと呼ばれるアタッチメントを用いて、トラクターが創り上げています。

配列が均等かつキレイになっているのは、トラクターでまっすぐ進みながら種をまけるシーダーのおかげなんです。

人の手を使って種まきすることは、現代の農業では省力化されています。特に穀物類は。人が種を地面に直接まく手間がなくなったことも、大きな省力化です。

ブロードキャスター:肥料の散布

肥料の散布では、ブロードキャスターやライムソワーというアタッチメントが用いられています。1袋20キロある肥料を背負うことなく散布できる革命的な機械。

使い方はブロードキャスターの中に使う分だけの肥料を投入し、トラクターで走りながら散布するだけと至ってシンプル。

トラクターはスピードを一定して走れるのでムラなく散布できます。

2-3. 【刈る・守る】除草・防除用アタッチメント

ハンマーナイフモア:あぜ道などの草刈り

畑回りに生えている雑草は、ハンマーナイフモアを使えば一網打尽です。ハンマーナイフモアもロータリーと同様に、刃を回転させることで草を刈り上げます。

なかでもアーム式のハンマーナイフモアは、ロボットアームのように縦横無尽に動かすことができ、角度も0度〜90度まで付けられるので、畑回りの平面から土手のような斜面の草刈りも可能です。

ただし完全な除草は難しく、植物の生育が著しい5月〜10月は、2〜3週間もすれば草たちは再びよみがえるため、一時しのぎの面も否めません。

ブームスプレーヤ:薬剤散布

ブームスプレーヤは、トラクターで農薬を散布するときに使われるアタッチメント。農薬をいれるタンクと散布するノズルがセットになっています。

ブームスプレーヤの強みは、なんといってもトラクターに乗りながら農薬散布できることです。足で歩く必要がなく、作物に薬剤を均等に散布できるなど、農薬散布に革命をもたらしました。

農家の規模によっては、農薬散布に特化したハイクリムーブという機械を使っている場合も多いです。

さらに昨今ではドローンでの農薬散布も普及してきており、広大な農地の北海道では積極的に活用されてきています。

2-4. 【運ぶ】運搬用アタッチメント

フロントローダー:土や堆肥の運搬

フロントローダーは、トラクターの前側に付けられる大きなショベル。主な用途は、堆肥の運搬や客土(畑の外から土を招き入れる作業)に使われます。

トラクターは、一般的な後方だけでなく前方にもアタッチメントが取り付けられます。このことからも、一台で多様な作業をこなせる汎用性の高さがうかがえます。

一方で、フロントローダーは最初の取り付けが手間であり、プロの手を借りないと装着は困難。そのため、初回の取り付けは専門業者に依頼することが必然です。

トレーラー:収穫物や機械の運搬

トラクターは、収穫物や農機具を載せて運べるトレーラーをけん引することも可能です。米の収穫時期になると、トラクターでコンバインを運ぶ農家が見られます。

ただトラクターは走行スピードが遅いため、トレーラーの出番は必然的に身近な畑や田んぼになります。

畑の枚数が多い農家は、中型〜大型トラックを用いるほうがベターになりつつあります。

【購入ガイド】あなたに合ったトラクターの選び方

新品か中古か?メリット・デメリットを比較

トラクターを購入するときには、新品か中古のどちらを買うかで迷います。トラクターは新品価格が高く、買ったところで元を取るまで時間がかかります。なので中古のほうがコストパフォーマンスに優れている面も少なくありません。

一方で新品には新品ならではのメリットもあります。トラクターの新品・中古のメリット・デメリットを比較した表はは次のとおりです。

| 項目 | 新品 | 中古 |

|---|---|---|

| 価格 | 300万円〜 | 30万円〜 |

| 性能 | 燃費・効率良し | 最新より劣る |

| 保証 | メーカー保証充実 | 無い または短い |

| 故障リスク | 低い | 状態に依存 |

| パーツの供給 | 安定している | 入手困難もある |

| 納車期間 | 時間かかる ケースもある | 早い |

| 精神的安心感 | 高い | 低い |

総じてトラクターを購入するときに重視すべきポイントは、あなたの目的や購入する意図を明確にすることです。

機能や見た目よりも乗れて使えれば十分など、自分の価値観や計画性を深堀りすることが大切です。

馬力選びも重要!作付面積や土質に合った馬力は?

小規模(1ha〜):~20馬力

家庭菜園や中山間地の小さな畑なら、20馬力のトラクターでも十分に活躍します。小型トラクターは小回りが利くため、狭い場所でもスムーズに作業できるのが最大のメリット。価格も比較的手頃で、維持費も抑えられます。

中規模(5ha〜):20~50馬力

ある程度の広さの田畑を効率よく耕すには、20〜50馬力のパワーが必要になってきます。アタッチメントの種類も豊富になるので、さまざまな農作業への汎用性も高まります。将来的に規模を少し拡大したいと考えている人にもおすすめ。

大規模(10ha~):50馬力以上

広大な畑を相手にするなら、作業効率を最優先に考え、パワフルな大型トラクターが最適解になるでしょう。一度に多くの面積を耕せる大きな作業機を動かすには、相応の馬力が求められます。大型のトラクターは最新技術を搭載したモデルも多く、大規模農業の生産性を飛躍的に向上させてくれる頼もしい存在となります。

トラクターの購入場所と特徴

JA農機センター

トラクターは、JAを通じて購入することが可能です。地域によっても異なりますが、新品から新古品、中古まで扱っていることが多いです。トラクターの調子が悪くなった際にも、相談しやすいメリットがあります。農機具修理の専門スタッフが常駐しているからです。

トラクターを探す際は、最寄りの農機センターに行ってみるといいでしょう。

- 購入後も安心してサポートを受けたい人

- 機械のことは専門家に任せたいと考えている人

- 地元のJAと長く付き合っていきたい人

農機具専門店

トラクター探しで外せないのが、農機具専門店です。農機具専門店でも、新品から中古までトラクターを取り揃えています。店舗にトラクターが置いてあれば、自分の目で見て実際に触れられるのもポイントです。

農機具専門店もトラクターの相談からアフターサポートまで充実しているので、トラクターを初めて買う方にもおすすめです。

- 色々なメーカーのトラクターを比較して選びたい人

- 専門スタッフとじっくり相談しながら決めたい人

- 購入からメンテナンスまで、ワンストップで任せたい人

オークションサイト

オークションサイトは、トラクターをもっとも安く買える可能性があるところです。その分、JAや農機具専門店のように、アフターサポートが無いことがデメリット。

トラクターの状態は前任者に依存するため、当たり外れが激しいことも否めません。

一方で予算内に抑えたい、自分で機械修理できる自信がある人はオークションサイトで購入するのも1つでしょう。

- トラクターの構造に詳しく、自分で点検や修理ができる人

- 万が一の不具合も自己責任と割り切れる人

- 初期費用を抑えたいという明確な目的がある人

【中古トラクター選び】失敗しないためのチェックポイント7選

やはり新品は高い……という人に向けて、中古トラクターを選ぶ際にチェックすべきポイントをまとめました。

アワーメーター(稼働時間)

トラクターは走行距離でなく、アワーメーター(稼働時間)のチェックが欠かせません。アワーメーターを見れば、使用時間を一目で確認できます。

ただし中古トラクターの状態は、前任者の扱いがモロに影響するので、アワーメーターはあくまで1つの参考点です。他の状態も加味して考えることが大切。

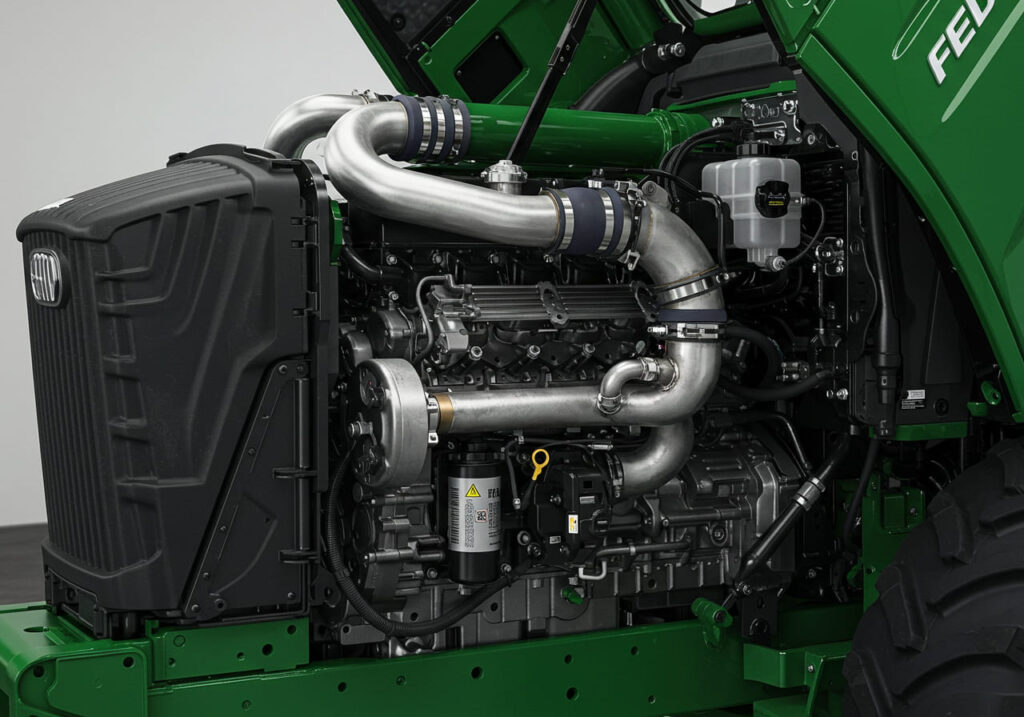

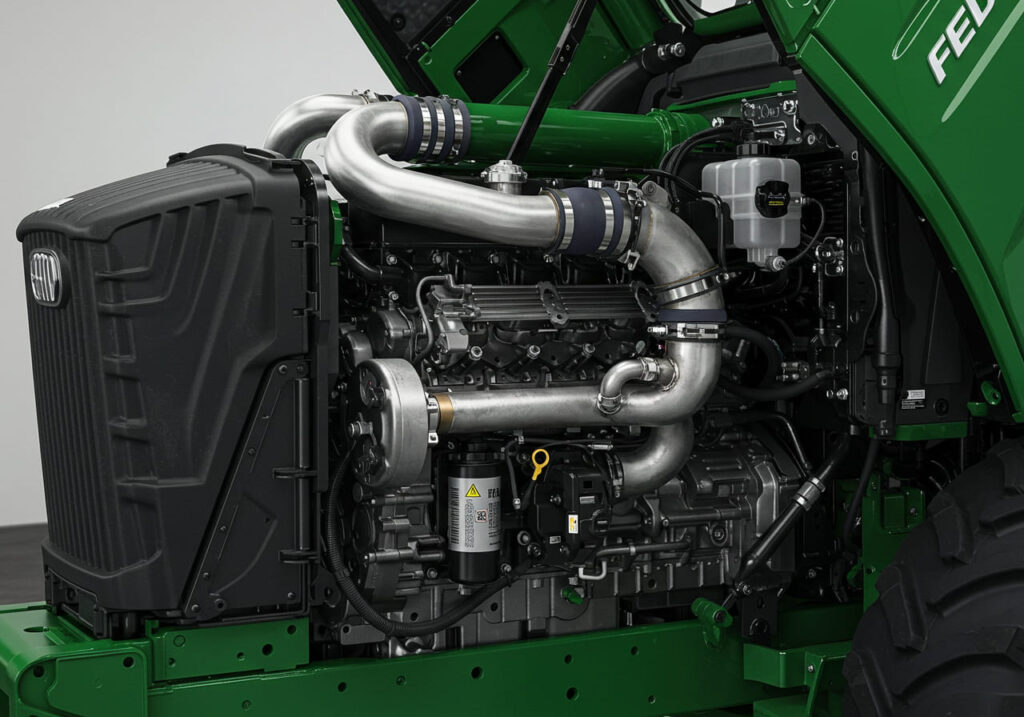

エンジン(オイル漏れ、異音)

JAや農機具専門店が販売している中古トラクターのエンジン回りは、大概メンテナンスされています。もちろん見学するときには、バンパーを開けてエンジン本体からオイル回りをチェックすることは外せません。

エンジンをかけて、異音がないかもチェックしてください。

タイヤのひび割れ

タイヤは消耗品である一方、交換となるとかなりの出費になります。そのため、タイヤの側面や溝の部分に深いひび割れがないかなど、隅々まで確認しましょう。

小さなひび割れは経年劣化で仕方ない面もありますが、亀裂が深くまで達しているものは、すぐに交換が必要になる可能性が高いです。タイヤの状態を見極めて、購入後の思わぬ出費を防ぎましょう。

油圧系統の動作確認

トラクターの作業を中枢を司るのは、油圧系統。油圧回りに不具合があると、作業性がすこぶる悪く、すぐに修理に出すという事態を招き兼ねません。

可能であればロータリーなどのアタッチメントを付けて、実際に動かせられるのがベスト。動作がスムーズか、エンジンを止めてもしっかり下がってこないかなどを確認しましょう。

電装系(ライト、ウインカー)

トラクターは公道を走ることも多いです。なので、ヘッドライトやウインカー、ハザートランプ、ブレーキランプなどは、乗用車と同様に点灯することをチェックしましょう。

購入前にチェックしておけば、電球の交換や配線の修理に手間をかけずに済みます。

車体のサビや凹み

車体のサビや凹みは、そのトラクターがこれまでどんな環境で保管され、どのように扱われてきたかを教えてくれる履歴書のようなもの。特にフレームなど骨格部分のひどいサビは、車体の強度を著しく低下させるために避けたいポイントです。

また大きな凹みは、どこかに強くぶつけた証拠であり、見た目だけでなく内部にダメージが及んでいる可能性も考えられます。状態が良いトラクターを選ぶことが、中古トラクター選びでは大前提になるでしょう。

【現役農家も必見】トラクターの維持・メンテナンス

トラクターは購入時よりも購入後の手入れが、長く使うための秘訣になります。

日常メンテナンスの基本

作業前に数分間の点検を習慣にすることが、予期せぬトラブルを防ぎ、高額な修理費の発生を未然に防ぐ最も効果的な方法です。定期的に、以下の項目を確認する仕組み作りが長い目で見て、経費の削減に貢献します。

- エンジンオイルの量と汚れ

オイルレベルゲージで規定量内にあるか。またオイルが著しく黒く汚れていないか。 - ラジエーター冷却水の量

リザーバータンクの液量が規定の範囲内にあるかを確認。冷却水が不足しているとオーバーヒートの原因になる。 - 燃料・水の分離

フューエルフィルター下部のウォーターセパレーターに水が溜まっていないかを確認し、溜まっていれば排出する。 - ファンベルトの張り

ベルトの中央部を指で押し、適度な張り(たわみ)があるかを確認。 - タイヤの空気圧と損傷

適正な空気圧は燃費や作業効率に影響する。亀裂や異物が刺さっていないかも併せて確認。

トラクターは馬力があれど、畑や田んぼといった、機械にとっては過酷な環境下での作業を請け負っています。そのためちょっとした点検が、トラクターの不調を防ぐのに効果的で安く済む対策になるのです。

トラクターの寿命を左右するオイル管理とグリスアップ

トラクターの性能を引き出して維持するには、オイル回りの管理が不可欠です。

エンジンオイルは潤滑だけでなく、冷却や洗浄、防錆など多様な役割を担っています。取扱説明書に記載された交換時間(アワーメーター)を守り、定期的に交換します。その際、オイルフィルターもチェック。ミッションオイルや油圧作動油も同様に、定期的な交換が必要です。

トラクターの可動部では、摩耗を防ぐために定期的なグリスの注入(グリスアップ)が欠かせません。前輪の車軸回りや作業機との接続部にあるグリスニップル(注入口)から、定期的にグリスガンで新しいグリスを注入してください。

トラクターのサビと劣化を防ぐ保管方法

トラクターのコンディションは、使用しない農閑期の保管方法にも左右されます。

まず作業で付着した泥や土、肥料、農薬などは、ケルヒャーなどの高圧洗浄機で完全に洗い流し、十分に乾燥させます。これがサビを防ぐ最も基本的な対策。

燃料タンク内に空気が多いと、外気温との差で結露が発生し、タンク内に水が溜まる原因となります。これを防ぐため、燃料は満タンにして保管するのが基本です。

長期間使用しない場合は、バッテリーのマイナス端子を外しておきます。これにより、自然放電を抑え、バッテリーが上がるのを防ぎます。

最期に、トラクターを置いておく場所は、雨風や直射日光を避けられる風通しの良い車庫や納屋が理想です。

トラクターの運転に必要な免許

トラクターの運転に必要な免許は?

トラクターの運転には普通自動車運転免許とともに、「大型特殊自動車運転免許」が必須です。

自分の敷地内で乗るだけなら免許は不要ですが、ほとんどの方は公道を経由して畑に行かれるでしょう。なので、事前に免許を取得することが欠かせません。

ただしトラクターを含む農業機械には、“農耕車限定”の大型特殊免許が存在します。

農耕車限定の大型特殊免許は、通常の大型特殊免許よりも費用が安く、たった5日間で取得できるコスパに優れた免許。各地域の農業大学で取得できるので、気になる人は「農耕車限定 〇〇県(お住まいの地域)」で検索してみてください。

まだ普通運転免許を持っていない人は、最短2週間で取得できる合宿免許センターを活用しましょう。

トラクターに潜む意外な落とし穴

ナンバープレートの取得

トラクターは普通車と同様、ナンバープレートの取得が義務付けられています。

使用する・しないを問わず、トラクターを所有していれば、自動車税の課税対象になるからです。ナンバーを取得していない場合、10万円以下の罰金や罰則が課せられる可能性も。

トラクターを購入したら、役場で速やかにナンバープレート発行の手続きをするのが得策です。

トラクター回りの補助金の真実

トラクター回りの補助金は自分で調べるな。

結論、トラクターに使える補助金は、地方自治体や農業関連の機関に相談するのがおすすめです。そもそも1人で手続きできる代物ではありません。

なので、トラクターに使える補助金よりも、トラクターを購入する目的や、その恩恵により経営はどのくらい改善するかなどの考えをまとめておくほうが重要。

あなたの姿勢によって、担当者も本気になって相談に乗ってくれます。

以下では、補助金について相談するメリットや、あなたがしておくと良いことをお伝えします。

地域特有の補助金情報が得られる

国が実施する補助金制度だけでなく、都道府県や市町村が独自に設けている補助金制度があります。これらの地方独自の制度は、ウェブサイトで網羅的に探すのが難しい場合が多いです。地元の担当者は、これらの情報を熟知しています。

複数の制度の組み合わせや優先順位を教えてもらえる

「国の〇〇補助金と、県の△△補助金を組み合わせると、より手厚い支援が受けられるかもしれません」「あなたの経営規模なら、まずは市町村のこの制度から検討すると良いでしょう」といった、個別具体的なアドバイスがもらえます。

申請の要件や手続きに関するアドバイスがもらえる

「この制度の申請書には、特にこの点を詳しく書くと採択されやすいですよ」「必要な添付書類は〇〇と△△です」といった、実務的な指導を受けられます。

最新の公募情報や制度変更に詳しい

補助金制度は年度によって内容が変わったり、公募期間が短期間であったりすることがあります。担当者は常に最新の情報を把握しています。

地域と連携した提案をしてくれる

単に補助金を紹介するだけでなく、地域の農業振興計画の中で、導入しようとしているトラクターがどのような位置づけになるか、他に利用できる支援策はないか、といった広い視点でのアドバイスが得られることもあります。

補助金の相談先

市町村の農業担当課

最も身近な窓口です。まずはここから相談を始めるのが良いでしょう。

都道府県の農業振興担当課

より広域的な視点や、県独自の制度に詳しいです。

農業協同組合(JA)

組合員であれば、営農指導員などが相談に乗ってくれることがあります。

農業普及指導センター

技術指導だけでなく、経営相談や補助金に関する情報も提供しています。

商工会議所・商工会

「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」など、農業法人も対象となる国の補助金については、これらの機関でも相談できます。

相談する前にやっておくことリスト

ただ丸投げするのではなく、相談をより有意義にするため、事前に準備をしておくことが重要です。

現在の経営状況を整理する

作付面積、作目、経営規模、売上、従業員数など。

導入したいトラクターの概要を明確にする

どのようなトラクターを導入したいか(馬力、機能など)。なぜ導入したいのか(目的:作業効率向上、省力化、新たな作目への挑戦など)。用意できる具体的な費用。

導入後の具体的な展望を考える

トラクター導入によって、経営がどのように発展していくか(生産量増加、コスト削減、品質向上など)。

疑問点のリストアップ

「〇〇という補助金があると聞いたが、私のケースで対象になりますか?」「申請にはどのような書類が必要ですか?」など、具体的に聞きたいことをまとめておくとスムーズです。

結論として、まずはご自身で基本的な情報を少し調べ、その上で具体的な状況を整理して地方自治体や関係機関に相談するのが、最も効率的で確実な方法と言えます。

【まとめ】トラクターと農業

トラクターは現代農業に欠かせないパートナーであり、耕すことから草刈り、農薬散布など多様性に優れています。一方で、価格が高いため多くの農家の悩みのタネであることも否めません。そのため購入には中古トラクターも候補になります。同時に購入後のお手入れも重要になります。

またトラクターの運転には大型特殊の免許が必要ですが、農耕車限定なら安く短期間で取得できます。補助金の情報集や相談は、ネットよりも役場やJAに相談するほうが賢いです。

この記事もおすすめ