従来の土壌病害の管理手段は、最悪を想定した二次予防が中心で、土壌くん蒸剤などの過剰な使用が「みどりの食料システム戦略」においても課題となっています。この問題を解決するため、ヒトの健康診断(予防医学)の考えを取り入れ、圃場を診断する「ヘソディム(HeSoDiM)」が提案されました。

ヘソディムは、圃場の病気リスクを事前に評価し、土壌消毒剤のムダな利用を避け、論理的に低コストと安定増収を実現する、日本独自の革新的な管理法です。

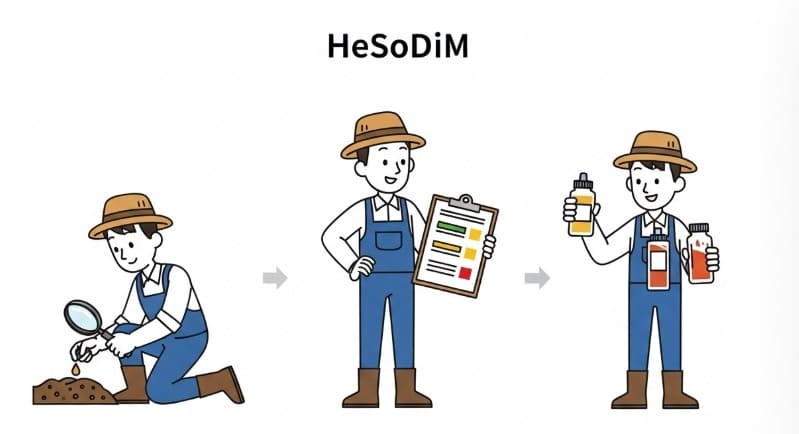

ヘソディムの基本:病気になる前の圃場をチェックする3つのステップ

ヘソディム(HeSoDiM)とは予防医学の考え方、つまり「病気になる前に手を打つ」という発想を圃場の土壌病害の管理に取り入れた新しい方法です。

ヘソディムの目的は、圃場の土の発病リスクを事前にチェックし、そのリスクのレベルに合わせて最適な対策をできるようにすることです。

診断・評価・対策

ヘソディムは、土壌の病害管理を確実に行うために、診断・評価・対策という3つの要素をセットにして対策案を導きます。

ステップ1:診断

診断は、人間でいう「健康診断」にあたります。病気が出ていない状態の圃場も含め、すべての圃場を対象に病害の種類に合わせて必要な項目を調べます。この診断項目は、コストを抑えるため、最小限の項目に絞り込まれています。

ステップ2:評価

スタップ2の評価では、診断で得た土壌データや農家から聞いた栽培の状況(問診)を元に、その圃場がどれくらい病気にかかりやすいかを示す「発病ポテンシャル」を総合的に判断します。ヘソディムでは、原則として以下の3段階に分けられます。

- レベル1(低い):ほとんど心配いらない状態

- レベル2(中程度):対策を怠ると発生する可能性がある状態

- レベル3(高い):病気が多発する危険性が高い状態

注意点として、上記のレベル分けは「いつ」「どの程度」病気が発生するかを予測するものではなく、あくまで「この圃場は病気になりやすい状態にあるか」を推定するものとして理解することが重要です。

ステップ3:対策

評価されたレベルに合わせて、あらかじめリスト化された防除方法を選びます。レベル1の圃場にはコストの低い対策、レベル3の圃場には強力な対策というように、リスクに応じたムダのない対策が選ばれます。

例えば、ショウガ根茎腐敗病の対策において、レベル1の圃場では土壌消毒を避け低コストな随時防除が選定されますが、レベル3の圃場では土壌くん蒸剤を含む高コストな体系防除が必須です。

この診断・評価・対策の流れを毎年続けることで、圃場の状態に合わせて防除方法がどんどん最適化され、効果が薄いムダな対策を避け、効率的な病害管理が実現できます。

圃場の体質を調べる診断技術

ヘソディムの評価を正確に行う方法では、圃場の体質を客観的に数値化する科学的な診断技術が使われます。

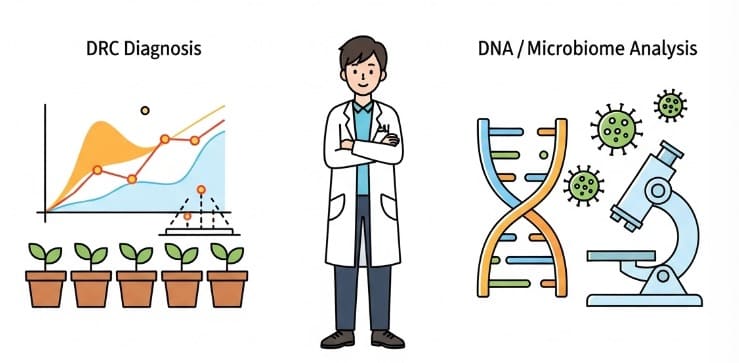

DRC診断:圃場の発病しやすさを調べる試験

DRC診断とは、DoseResponseCurve(ドーズ・レスポンス・カーブ)の略称で、その圃場がもともと持っている「病気を抑え込む力があるか、それとも病気を助長しやすいか」という「圃場の体質」を、ポット(鉢)を使った試験で調べ、発病リスクを推定します。

DNA/微生物相診断:目に見えない病原菌と微生物のチェック

土壌病害のリスクを評価する際には、目に見えない病原菌がどれくらいいるか(定量情報)や、土の中の微生物の種類やバランス(微生物相)の解析が欠かせません。

例えば、レタスビッグベイン病の診断では、富山県で開発された手法が使われ、土壌中のウイルスRNA量(MiLBVV量)を正確に測り、リスクレベルの推定に利用されています。

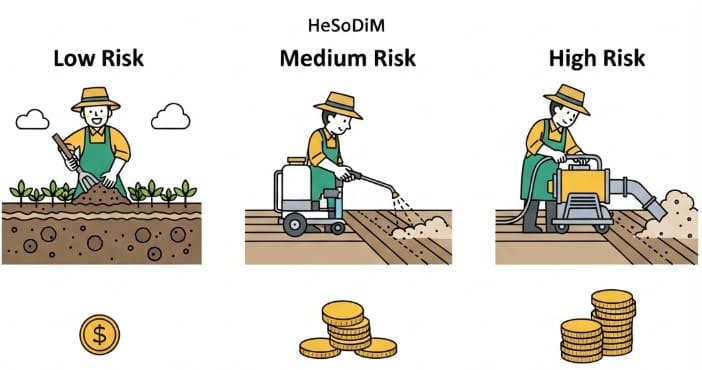

ヘソディムのメリット:リスクレベルでコストをカット

ヘソディムが、これまでの防除と大きく異なる点は、「できるだけお金と手間をかけずに、安定して作物を作る」という農業経営の目標に直結していることです。圃場の病気リスクを事前に調べて評価するだけで、不必要な消毒作業や薬剤購入のムダを省くことにつながるからです。

リスクレベル別の対策でムダをなくす

これまでの一般的な防除(カレンダー防除)では、「念のため、まだ病気が出ていない圃場でも一律に土壌消毒剤を使う」など、過剰な防除が問題になっていました。ヘソディムはこのムダをなくすために、圃場の病気リスクのレベルごとに、対策や方針を示しています。

| レベル | 病気リスク | 対策方針 | 技術例 |

| 1 | 低 | 化学農薬を使わず、土づくりや有機資材など、体質改善を重視した対策を行う | 発病した株を見つけたらすぐに抜き取り・処分(圃場衛生)や、土壌のpH(酸度)を適切な状態に調整する |

| 2 | 中 | 化学農薬の使用を最小限に抑え、病気に強い品種や土壌消毒以外の代替技術を組み合わせる | 中〜強抵抗性の品種の使用、エンバク栽培などの代替技術、病気になる前の予防的な薬剤処理 |

| 3 | 高 | 土壌くん蒸剤など、効果の高い化学合成農薬や作型変更、輪作など、思い切った手段で病原菌を減らす | 土壌くん蒸剤(クロルピクリン、ダゾメットなど)、病気に強い抵抗性品種の利用、ユリ科以外の作物への転換 |

あらゆる防除技術を活用する土台

ヘソディムは、特定の防除技術だけを推すのではなく、病気に強い品種や土壌消毒、生物農薬、土づくりなど、利用できるすべての防除技術を、圃場のレベルに応じて効率よく使いこなすための土台(プラットフォーム)を目指しています。

微生物農薬の有効活用

特に病気のリスクが低いレベル1の圃場では、作用が穏やかで環境負荷の少ない微生物農薬(例:ミニタンWG)や有機資材も、安定した防除効果を発揮する傾向があることが示唆されています。

レベル2では、コストのかかる土壌消毒剤を極力使わない代替策の導入が促されます。ネギ黒腐菌核病対策では、土壌の排水性や酸度の改善に加え、病気が出始める前に予防的な農薬処理(ペンチオピラド水和剤など)が推奨されています。また、キャベツバーティシリウム萎凋病対策では、エンバク栽培や抵抗性品種の利用が勧められています。

ヘソディムの普及を支える診断技術の低コスト化戦略

ヘソディムが目指す「圃場ごとの健康診断」を日本全国で広げ、長く続く事業として成立させるには、高度な技術を安く、そして早く提供できることが不可欠です。この課題を解決するため、農林水産省のプロジェクト研究「次世代型土壌病害診断・対策支援技術の開発」では、診断に必要な複数の専門技術について、より高度にすると同時に、コストを下げる努力が徹底して行われました。

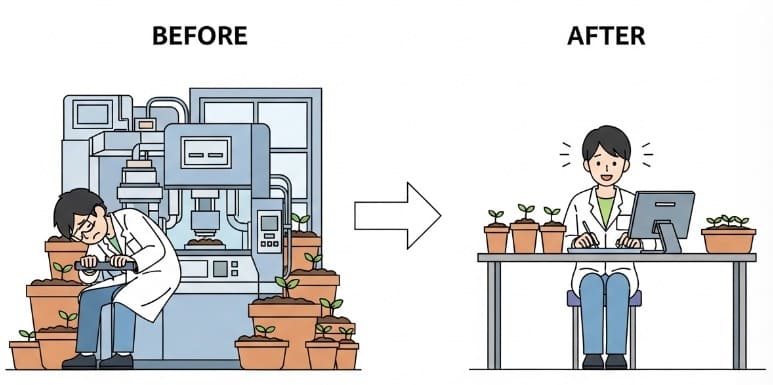

DRC診断の実用化に向けた改善

従来のDRC診断法では、診断に大きな設備や多くの土、そして手間がかかるため、農業法人や民間の検査機関が日常の管理に使うには実用的ではないという課題がありました。そこで、作業のしやすさからコスト、必要な設備を考慮して、手法の改善が進められました。

アブラナ科根こぶ病における画期的な改善

アブラナ科の根こぶ病を対象としたDRC診断では、特に時間と土の量が問題でしたが、以下の具体的な改善によって、問題が解決されました。

ポットの小型化

診断に使う鉢の大きさを、元の直径11.5cmから直径8.5cmへと小さくしました。これにより、診断に必要なスペースが節約されました。

土の量の削減

ポットの小型化に伴い、必要な土の量が800gから300gへと約60パーセント削減されました。その結果、調べる土の量や、使用後の汚染された土の廃棄量が減り、労力も大幅に抑えられました。

栽培期間の短縮

試験の栽培期間を5週間から4週間へと1週間短縮しました(※人工気象室を使うことが条件です)。

これらの改良により、DRC診断は格段に使いやすく、コストを抑えられ、実際に現場で導入できる道が開かれました。

新しい病害への応用

ヘソディムの診断サービスを広く事業化するには、調べられる病害の種類を増やす必要があります。現在、リゾクトニア菌が原因となるベビーリーフの立枯性病害など、新しい作物や病害を対象としたDRC診断法の開発も進められています。栽培期間が短いベビーリーフでは迅速な診断が求められますが、開発された手法では、コマツナ、ビート、ルッコラなど3種類の植物種のDRCを作成できることが示されています。

PCR-DGGE解析の低コスト・ルーチン化

PCR-DGGE法(非培養法)は、圃場の土の中にいる目に見えない微生物の全体像を調べるための高度なDNA検査技術です。従来の土の検査方法(培養法)では、土の中にいる微生物のうち、実験室で育てられるごく一部の菌しか調べることができませんでした。しかし、PCR-DGGE法は、微生物を育てる手間をかけずに、土から直接DNAを取り出して分析するため、圃場にいる微生物の集まり(微生物相)をありのままに観察できます。

PCR-DGGE法をヘソディムの診断項目(NPO法人による事業化第2弾の土壌微生物相分析受託事業に組み込む予定)として提供するには、検査サービスとして現実的なコストにまで落とし込むことが課題でした。そしてこの課題を乗り越えるため、低コストにすることを目的とした解析手法が開発されました。

低コスト化の内容

費用が高い検査キットを安価な試薬に置き換え、解析に必要な作業工程(ステップ)を可能な限り減らす工夫が行われました。

手間賃の削減

材料費(消耗品コスト)だけでなく、解析にかかる人件費(時間コスト)も抑えられました。

この低コスト化の解析手法は、学術研究のように最高品質のデータを求めるのではなく、現場での土のDNA検査を安く、ルーティン化を目的としており、ヘソディム市場を広げるための重要なブレイクスルーとなっています。

ヘソディム専用アプリ「HeSo+(ヘソプラス)」

ヘソディムの目指す「圃場ごとの健康診断と対策」は、経験豊富な指導者が減っている昨今の現場では、実行困難なことが課題です。この課題を解決し、ヘソディムの考え方を全国の圃場で実行可能にするために開発されたのが、AIを活用した「HeSo+(ヘソプラス)」。

HeSo+は、農林水産省のプロジェクト研究を経て開発されたシステムで、2022年4月から現場の指導や実証研究に活用されています。

AIが圃場の病気リスクを自動で「色分け診断」

HeSo+は、圃場の病気リスクの診断結果と、それに応じた具体的な対策を、利用者が直感的に分かりやすいように工夫されて作られています。

AI診断の仕組みと分かりやすい表示

アプリに圃場の診断データ(土壌の性質や前作の情報など)を入力すると、AIがその圃場の状況に合わせた診断プログラムを自動で選び、病気リスクを評価します。

HeSo+は、圃場の病気リスクをマップ上に色で分けて表示することが可能です。

- 青:レベル1(リスク低)

- 黄:レベル2(リスク中)

- 赤:レベル3(リスク高)

色分けによって、多くの圃場を管理している農家や指導者は、どの圃場が病気になりやすい状態にあるのかをすぐに確認でき、適切な対策を講じることができます。

診断結果の信頼度と対応範囲

診断結果の画面では、AIがその診断をどれくらいの確実性を持って導き出したかを示す指標として、「★の数」で表示されます。

ただAIアプリは、過去の膨大なデータに基づいて診断を行うため、データが少ない病害には対応しきれないことが弱点。この弱点を補うため、2023年2月には、すべての土壌病害に対応できる「HeSo+EX」機能が追加されました。

HeSo+EXの役割

ヘソディムの基本的な考え方では、データの量に関係なく、まずはマニュアル(ver.1.0)を作って対策を始めることが重視されています。HeSo+EX機能は、このマニュアルの機能をアプリに搭載したものと考えることができ、データが少ない病害でも診断・対策を可能にします。さらに、すべての記録がアプリ内に残るため、過去の記録を振り返りながら対策を立てられるという大きなメリットがあります。

営農指導を助ける話し合いのツール

HeSo+は単に診断結果を出すだけでなく、農家と指導員が現場でスムーズに話し合い、お互いが納得して対策を決めるのを助けるコミュニケーションツールとしての役割も担っています。指導員がHeSo+の診断結果を参考に農家と話し合うことで、スムーズな合意形成を図る効果があった、という評価もあります。

またHeSo+では農家の目的や考え方に合わせて、対策案が提示されるよう工夫されています。

- 通常の収量確保を優先にしたい場合

- 増収を優先にしたい場合

- ブランド化を優先にしたい場合

- 圃場を長く持続的に利用することを優先にしたい場合など

他にも病気の症状を写真に撮り、GPS機能で圃場のどこで発生したかを記録する機能や、病気の広がりを記録したり、アプリの情報をグループ内で共有したりする機能も付いています。

HeSo+利用時の注意点

HeSo+の診断結果は、データとデータ間の関係性を示すものです。そのため、「なぜ病気になったか」という因果関係を示すものではないことを理解して使うことが重要。

そしてAIの性能は、入力されるデータの質や量に左右されます。アプリの結果にそのまま従うのではなく、診断結果はあくまで参考情報とし、農家自身が最終的な防除対策を主体的に決めることが大切です。

ヘソディムの成功事例

ヘソディムは、単なるアイデアで終わらず、全国の指導者や研究機関が連携して作ったマニュアルとAIアプリに基づき、実際に農業経営を改善し、収穫量の減少リスクを減らす効果が具体的な数値で確認されています。

リスクを統計的に回避:長野県ブロッコリー根こぶ病

根こぶ病はブロッコリー栽培において、一度発生すると大きな損害をもたらす厄介な病気ですが、長野県ではヘソディムの防除の計画(スキームver1.0)を使い、その効果が科学的に証明されました。

実証実験の結果

2019年から3年間にわたり、ブロッコリー栽培地域(約1,000ヘクタール)の63の圃場で大規模な実証が行われました。その結果、病気のリスク判定に基づいたヘソディムの計画を参考にした圃場(31圃場)では、83.9パーセント(26圃場)が根こぶ病による収穫量の減少を免れました。

一方、ヘソディムの計画を参考にせず、従来の防除を行った圃場(24圃場)では、45.8パーセント(11圃場)が収穫量の減少に至りました。

この結果は、フィッシャーの正確確立検定という統計学的な分析によって、有効性が裏付けられています。つまり、ヘソディムの計画を参考にして適切な防除を行うことは、根こぶ病による収穫量が減るという危険性を抑えるための、効果的な手段であると明確に示されました。

高確率で被害を抑制:群馬県キャベツバーティシリウム萎凋病

群馬県では、キャベツバーティシリウム萎凋病という病気に対し、ヘソディムのマニュアルを使って、経済的な視点からリスクを厳しく評価し、予防効果の確実性を証明しました。この病害では、キャベツの収穫時に、玉の部分の切り口が茶色くなる被害が5パーセントを超えると、コストをかけて土壌くん蒸剤で消毒した方が、経済的に得になる(増収になる)5パーセントという被害率を、対策が必須な「レベル2」と「レベル3」の境目として設定しました。

実証実験の結果

マニュアルの有効性を検証した結果、ヘソディムの支援による対策を導入した圃場では、被害がこの境界線である5パーセント未満に抑えられる確率が94パーセントに達しました。これは、推奨する方法で栽培しなかった場合の83パーセントと比較して、大幅に確実性が向上しています。

この結果は、高額な土壌くん蒸を必ずしも行わなくても、ヘソディムに基づく予防的な管理(一次予防)を行うことで、病気の発生を経済的な被害レベル以下に抑えられる確率が極めて高いことを実証しています。

予防の徹底:三重県秋冬野菜・根こぶ病

ヘソディムが最も重要視する「病気を徹底的に予防する(一次予防)」の理想的な姿は、三重県JAみえきた地区の秋冬野菜の圃場での取り組みに現れています。

実証実験の結果

三重県JAみえきた地区で根こぶ病対策を行った結果、対象の73の圃場のうち、71圃場で病気の発生が抑えられました。特に評価が高いのは、病原菌が検出されない状態になった圃場(レベル1相当)でのその後の対応です。これらの圃場では、農薬の使用をアミスロプロム粉剤の苗への処理だけにもかかわらず、その後も病原菌が検出されない状態を継続しています。これは、費用を抑えつつ、病気の発生を未然に防ぎ続けるという、一次予防を重視するヘソディムの「理想的な姿」であると評価されています。

これらの事例が示すように、ヘソディムは単に病気を抑えるだけでなく、圃場の状況に応じた最適なコストと対策の構造を実現し、農家の収益性を向上させるための現実的な管理法なのです。

圃場診断システム推進機構:ヘソディム普及に立ち向かう

ヘソディムが目指すのは、すべての圃場で健康診断を行い、病気になる前に管理するという、革新的な方法です。しかしこれを実現するには、「少人数の指導者が広範囲を管理する」という従来の農業の仕組みから、「全国すべての圃場ごとに管理する新しい体制」を作ることが必要です。

この新しい考え方を現場に広める中心的な役割を果たしているのが、NPO法人の圃場診断システム推進機構です。

圃場診断システム推進機構は、ヘソディムを従来の防除手段を根本から変える「破壊的イノベーション」であると捉え、避けられない困難な課題に正面から向き合っています。

乗り越える壁と指導者が果たすべき役割

ヘソディムは、これまでの防除方法とは根本的に異なる手法を提唱するため、「破壊的イノベーション」の段階にあると位置づけられています。

革新(イノベーション)を始めたばかりの初期段階では、「反対」や「無関心」の声が多いのが現実です。そのため当機構では、指導員がイノベーションの特性を深く理解し、これらの反対意見に適切に対応することが、普及のために最も重要であると考えています。

反対意見への真摯な対応

破壊的イノベーションとは、「今までになかったことを実行すること」そのものです。ヘソディムの提案当初から、指導員は「発病した株を圃場から抜き取るなんてできるわけがない」といった具体的な疑問や抵抗に直面してきました。当機構ではこうした反対意見に対し、「なぜできないか」という議論ではなく、「どうしたらできるようになるか」を前向きに説明し、現場の方々が納得して実行できるための対話を行うことが、普及の第一歩であると強調しています。

普及を支える「科学的に考える力」と「指導員の育成」

ヘソディムを導入した現場では、「AIアプリの指示に従ったらうまくいかなかった」「この資材は期待した効果がない」といった、さまざまな問題が実際に起こります。これらの現場での問題に対して、正確に対応し、農家をサポートできる人材の育成が欠かせません。

当機構では、ヘソディムの理念を深く理解し、農家の方に代わって診断や対策のサポートを行える人材として「ヘソディム指導員」の育成が不可欠であると考え、認定制度を設け、毎年認定試験を実施しています。

そして、指導員には、問題が発生した際に感情的な議論で終わらせず、データに基づいて課題を解決する力や、仮説検証(「こうすればうまくいくはずだ」という仮説を立てて試すこと)を行い、科学的な根拠を持って指導できる能力が求められます。このため指導員には、科学リテラシーとイノベーションへの理解を高めるための指導が行われています。例えば、効果が疑われる資材については、「わからないことは専門家に聞く」姿勢や、「仮説検証によって課題を解決する」アプローチが推奨されています。

ヘソディム市場の形成と新規事業

「破壊的イノベーション」の大きな特徴の一つは、それが生まれた時点でまだそのための市場が存在しないことです。ヘソディムが確実に社会に定着し、持続可能な管理法となるよう、当機構は企業や個人と協力し合い、ヘソディムの新市場の形成を目指しています。

新市場は、病気の診断から防除、そして人材育成に至るまで、病気を未然に防ぐ「一次予防」に関連する幅広い事業で構成されます。当機構では、この市場を具体的に作り上げるために、段階的に事業化を進めています。

第1弾:AIアプリHeSo+販売事業

AIを活用した診断・対策支援システム「HeSo+」は、すでに販売が開始されており、普及の第一弾を担っています。

第2弾:土壌微生物相分析受託事業

土壌中の微生物の状況(土壌微生物相)は、圃場の病気になりやすさの指標になりますが、この分析に関する事業はまだ少ない状況です。当機構では、第3章で説明したPCR-DGGE解析の低コスト化技術を応用し、この分野を強化する検査サービス事業を第二弾として立ち上げる予定です。

第3弾:菌ジャカ販売事業

病原菌などをカードにした「菌ジャカ」を販売する事業を第三弾として計画しており、「遊びながら学ぶ」ことを通じて、農業の未来を担う次世代の人材育成を目指しています。

このように、当機構は、新しい仕組み作りや市場の創出という困難な課題を、科学的かつ計画的なアプローチで着実に乗り越えようと努力しており、ヘソディムの持続的な普及に貢献しています。

まとめ

ヘソディムは、「病気になる前の予防」ヒトの健康診断の発想を取り入れた新しい土壌病害管理法です。これまでの、病気が出てから一律に消毒する「過剰な防除」の問題を解決するため、圃場ごとに病気になりやすさを事前に診断し、最適な予防対策を講じます。

ヘソディムの基本的な考え方である発生の予防は、2024年4月1日に施行された改正植物防疫法の第一条に追加され、また「みどりの食料システム戦略」の重要な成果としても位置づけられています。

ヘソディムは、これらの国策とも連携しながら、日本の農業経営の持続性と収益性向上に貢献するイノベーションとなり得る可能性を秘めています。

引用・出典

土壌消毒剤低減のためのヘソディムマニュアル

健康診断の発想に基づく土壌病害管理法「ヘソディム」