【えひめAI(えひめあい)】という万能発酵液剤をご存知でしょうか。【えひめAI】は自宅で手軽に作れる発酵液であり、農業界でも名の知れた液剤です。

【えひめAI】誕生秘話

もともと【えひめAI】は、水質改善を目的に誕生しました。

【えひめAI】を開発したのは、愛媛県工業技術センター(愛媛産業技術研究所)の元所長、曽我部義明(そがべ・よしあき)さんです。

1990年〜2000年代、愛媛県鬼北町では生活排水や工場排水などが河川や海に流れることで水が汚れ、悪臭に悩まされていました。

水質を改善するにも環境にやさしくコストがかからない方法はないかと模索した結果、誰でもかんたんに作れる【えひめAI】が生まれました。

【えひめAI】の使用方法は簡単で、1日の終わりにキッチンや洗面所、トイレに適量を流すだけ。定期的に継続することで水回りの環境が改善します。

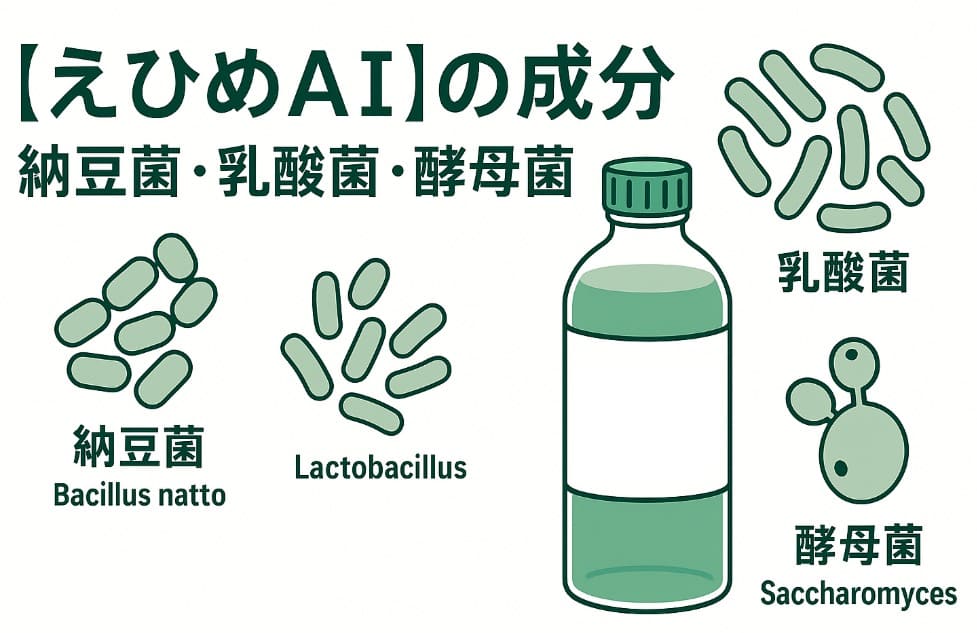

【えひめAI】の主な成分|納豆菌・乳酸菌・酵母菌

【えひめAI】に効果をもたらすのは、納豆菌・乳酸菌・酵母菌の三銃士です。

- 納豆菌:バチルス・サブチルス

汚れなどの有機物をパワフルに分解し、他の菌も元気にさせる働き者 - 乳酸菌:ラクトバチルス

乳酸を作って悪い菌を抑え、環境をキレイに保つ掃除屋 - 酵母菌:サッカロミセス・セレビシエ

糖を食べて発酵し、良い香りと共に役立つビタミンなどを作る栄養士

【えひめAI】は上記の菌たちにより、汚れの分解や悪臭の抑制だけでなく、農業においても土壌改良や植物の生育にプラスに働くことが期待されています。

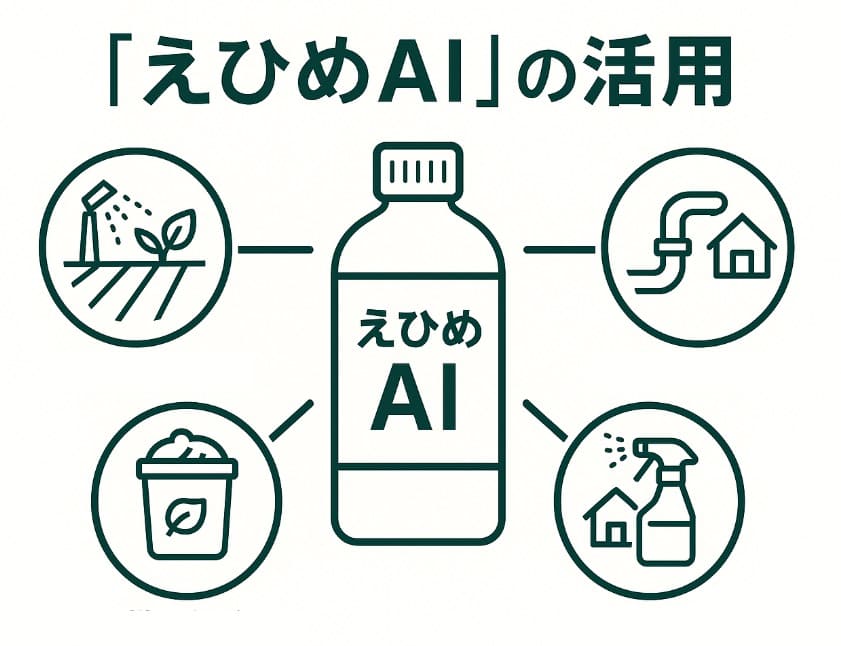

【えひめAI】の活用

【えひめAI】は水質改善を目的に使われる一方、菌を活かした働きから農業にも適用できるアイテムとして注目されるようになりました。

【えひめAI】に期待できる農業の事例は以下のとおりです。

- 土壌改良・地力の増進

使い方:えひめAIを水で希釈して土壌に散布

期待できること:土壌中の有用微生物・有機物の分解促進など - 作物の生育・品質の向上

使い方:希釈したえひめAIを葉面散布したり、根元に潅水したりします。

期待できること:根張りの向上・光合成の促進・植物体の強化など

ほかにも病害虫への耐性についても可能性はあるのですが、販売されている肥料や農薬のように科学的根拠は乏しいため、効果を断言することはできません。

自分で試した人だけがその恩恵を確かめられます。

【えひめAI】作りに使う材料・アイテム一覧

【えひめAI】を試すなら、はじめは少量から作って様子を見てみましょう。

【えひめAI】を作るのに必要な材料とアイテムは次のとおりです。

材料

- 納豆:1粒

- 無糖ヨーグルト:25g

- ドライイースト:5g

- 砂糖:15g

- お湯:250ml(40~42℃)

アイテム

- ボウルもしくは大きめのコップ

- 空の500mlペットボトル

- 漏斗(じょうご)

- 保冷保温ペットボトルカバー:100均一で購入可

材料はスーパーでそろえられるモノばかりです。

一方で漏斗(じょうご)や保冷保温ペットボトルカバーは、100円ショップにて購入できます。

ちなみに保温に関しては、家庭用ヨーグルト製造機で代用することも可能です。夏場なら外や車内でもOK。

【えひめAI】の作り方|8ステップ

【えひめAI】を作る手順は以下のとおりです。

1:ボウルに砂糖15gとドライイースト5gを入れて箸でかき混ぜます

2:無糖ヨーグルト25gを入れてよくかき混ぜて馴染ませます

3:納豆1粒とお湯250mlを入れて全体をよく混ぜ合わせます

※お湯の温度が高いと納豆菌が死滅してしまうので、40〜42℃のお湯を使いましょう。給湯器で温度設定したお湯を使えばラクちんです。

4:漏斗をつかってボウルに作った【えひめAI】を空の500mlペットボトルに移します

5:保冷保温ペットボトルカバーに入れて保温

6:ペットボトルのキャップは閉めずに被せるだけでOK

7:24時間放置したら、水道水をペットボトルに足して500mlすれば完成

8:完成後はキャップをしっかりしめて冷蔵庫で保管してください

使用期限は1〜3カ月と大まかなため、なるべく積極的に使うようにしましょう。冷蔵庫の肥やしにするのはもったいないです。

【えひめAI】の使い方

【えひめAI】の使い方は農業において「これが正解」がありません。

生活排水をキレイにする場合であれば、「トレイに50ml流しましょう」とわかりやすいのですが、農作物への葉面散布となると「500倍〜1000倍に希釈しましょう」とあります。

なので【えひめAI】を農業で使う場合は、自分で試しながら様子を見るほかないのが正直なところでしょう。散布機もしくは空のスプレーボトルを用いて、希釈して散布してみましょう。

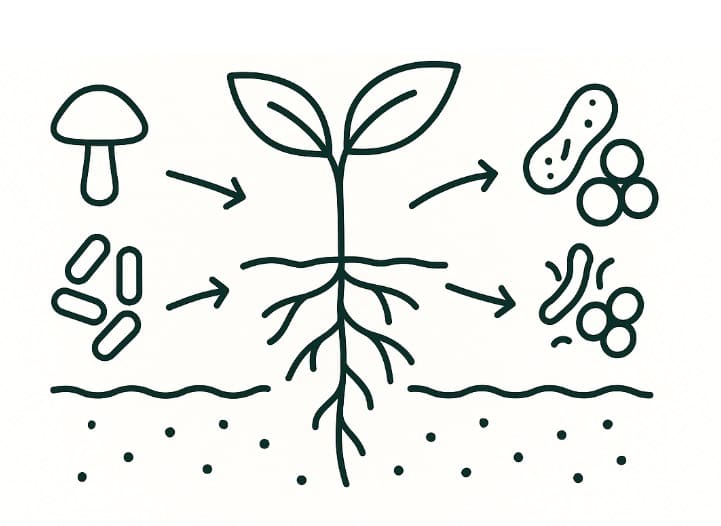

農業は菌と微生物の時代!なのかもしれない

化成肥料や農薬が主流となる慣行農業が、これまでの食料事情を支えてきたのは事実でしょう。一方でその行為が環境負荷を高めていることも、やはり考えなければならないかもしれません。

慣行農業をベースとしながら有機農業も取り入れ多様性をもたせることが、農業と人類、地球全体の存続につながるかもしれません。

そして農業界では、菌や土壌中の微生物へフォーカスされる傾向が高まっています。農業資材でもラインナップが増えています。

【えひめAI】をきっかけに、菌を活かした農業の取り組みをチェックしてみるのもいいかもしれません。

手ぶらで行けるサポート付き貸し農園【シェア畑】