堆肥は農家しかり、家庭菜園を楽しむ人にも欠かせない資材。

堆肥とは牛や豚のフン、落ち葉やおがくずなどの有機物を原料とした肥料のこと。そして堆肥は作物からそれを育てる土にも栄養を与えられるすんごいやつ。

畑に堆肥をまくと、土の中にいる微生物たちのエサとなり、それが結果として作物たちへの栄養補給から病害虫の防止にまでつながります。

しかし、堆肥といえば“臭い”というイメージが頭をよぎりますよね。ただ一点だけ意識すれば、まったく臭くない堆肥は簡単に手に入れられます。

それが完熟堆肥。

今回は堆肥の役割や種類、家庭菜園でも気兼ねなく使える堆肥を紹介します。

ネットで買えるおすすめの完熟堆肥

堆肥を使うメリット

土がフカフカになる

肥料の持ちが良くなる

病気になりにくくなる

連作障害の予防になる

これらは堆肥が畑にもたらすメリットの一例に他なりません。

次は堆肥を畑に入れる理由について解説します。

堆肥を畑に投入する理由は?

化成肥料だけだと土の微生物たちがいなくなる

化成肥料は窒素・リン酸・カリウムなど、作物が欲している栄養を確実に与えるためにとっても便利な資材です。一方で、土の環境をつかさどる微生物や菌たちのエサにはなりません。そして微生物や菌は減少し、結果として、作物が病害虫にあうリスクが高まってしまうのです。

作物の生育や病害虫への耐性アップには、微生物たちの働きが欠かせません。実質、彼らの働きによって作物は順調に育つことができるといっても過言ではないでしょう。

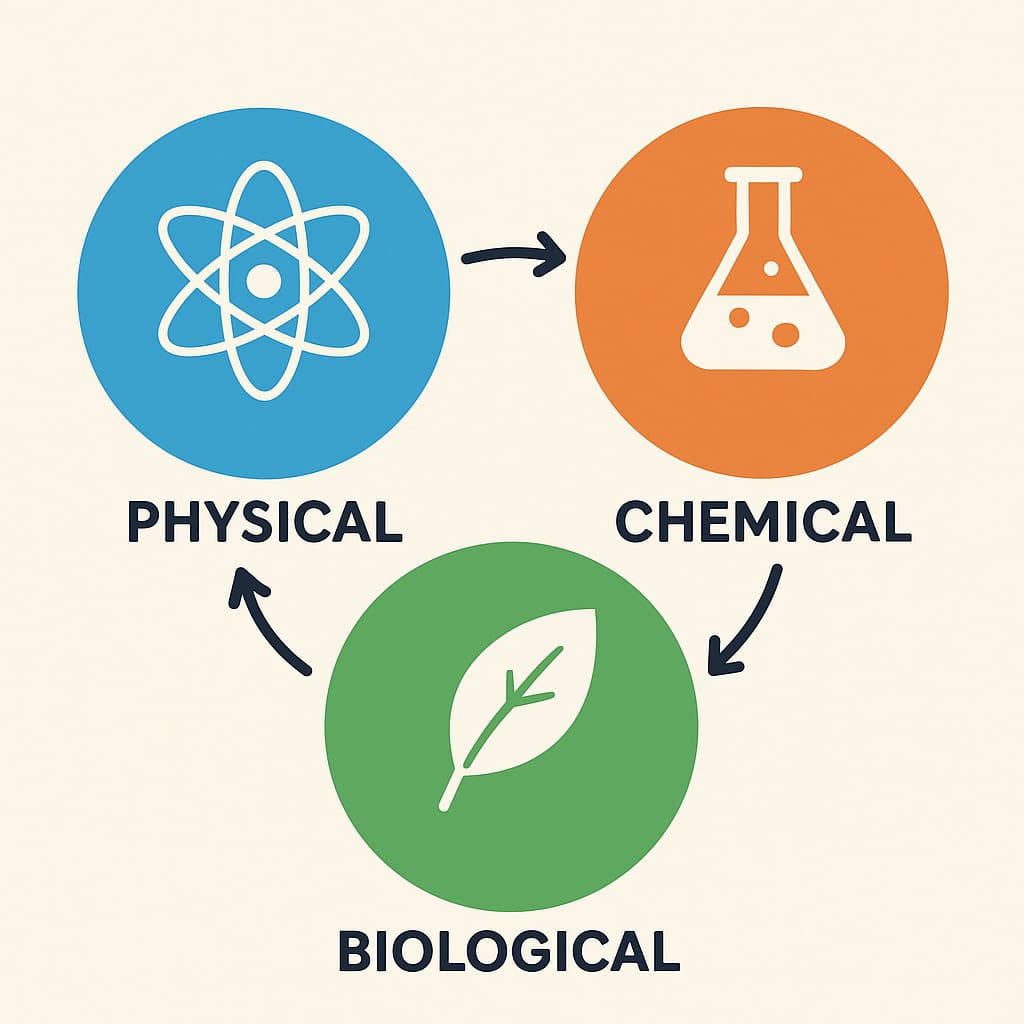

土づくりで重要な3つの指標が整う

土づくりで重視すべきポイントは、土の物理性・化学性・生物性です。これを手軽に改善できるのが堆肥です。いきなり小難しい用語が出てきて、正直、この辺りから離脱する人も少なくないでしょう。

なので、簡単にそれぞれの特性についてお伝えします。完全に理解しなくても問題ありません。また、土に触れる時間が長くなるほど、土の物理性・化学性・生物性への理解は深まります。

物理性が良い=フカフカな土

物理性が悪い=カチカチな土

物理性が良い土は、土の塊がなく、スコップや棒が簡単に刺さる畑になります。物理性が悪い土は、土の塊がゴロゴロしており、園芸パイプなどが力いっぱい刺さないと入らない畑です。

化学性バッチリ=栄養を蓄えられる倉庫がある

化学性ダメダメ=底に穴の空いたバケツしかない

化学性バッチリの土は、外部からの栄養を貯蔵できる倉庫がある状態です。化学性ダメダメな土は、栄養をとどめておく設備がないので、貧弱な畑になります。

生物性に富んでいる=多様な微生物がたくさんいる

生物性が皆無=誰もいないゴーストタウン

生物性に優れた土には、多くの生き物(微生物・菌)が共存している畑です。生物性が皆無の土は、生き物がいない、誰も住んでいない廃墟同様の畑になります。

要は物理性・化学性・生物性に優れた畑は、何を育てても収穫できる。それと反対の畑は、植物にとって劣悪な環境で栄養がなく、生き物がいないため、なにも育たない畑になります。

そして畑の物理性・化学性・生物性を健全に保つには、堆肥の存在が欠かせないのです。

また堆肥にもさまざまな種類があるので、それらも解説します。

堆肥には「動物性」と「植物性」の2つがある

動物性堆肥は家畜のウンコ・オシッコが原料

動物性堆肥は、家畜のウンコとオシッコが主な原料です。牛ふん・豚ぷん・鶏ふん・馬ふんなど。

そして動物性の堆肥には、もみ殻やおがくずが含まれています。もみ殻やおがくずは、家畜たちの寝床に敷かれており、それをかき集めて、堆肥を作るから。

そして動物性堆肥の特徴は、種類によってもそれぞれ異なります。

鶏ふんや豚ぷんは、窒素・リン酸・カリウムを含むが、牛ふんは比較的少ない。一方で、土の中の微生物たちへの栄養補給には牛ふんが適しています。

作物に肥料を与えることを目的とするなら、鶏ふん・豚ぷん。土壌改良が目的なら、牛ふんと使い分けるのがおすすめ。

植物性堆肥は落ち葉や稲わら、木の樹皮(バーク)が原料

植物性堆肥は、土質の改善に適した資材です。肥料成分が動物性堆肥よりも少ないことも特徴。

完熟した落ち葉や稲わらは、有機物へのエサとなります。

植物性堆肥を使う場合は、パッケージに書かれている「C/N比」をチェックすることが重要です。

C/N比とは、炭素/窒素の割合を表すものである。わかりやすく言い換えると、C/N比の割合が大きい堆肥ほど、土に馴染むまで時間がかかる。加えて、分解するために窒素を消費するため、土の栄養不足を招く可能性があります。

なので堆肥のイケイケなパッケージに惹かれてテキトーに選ぶのは、気をつけたいところ。

もっとも植物性堆肥を投入するなら落ち葉を主原料とした「腐葉土」を選べば十分でしょう。バーク堆肥は、正直マニアックな部類の堆肥なので、手を付けなくても……問題ありません。

堆肥の特徴まとめ

堆肥は、作物から土の中の微生物にまで栄養を届けるために欠かせない資材。

有機肥料である堆肥と、無機肥料となる化成肥料をうまく併用することが、野菜づくり成功のカギとなります。

堆肥を使うときの注意点

堆肥は1カ月前に散布する

堆肥を使うときは、作付けする1カ月前に散布するのが一般的です。これは堆肥が土に馴染むまで時間がかかるためです。

シーズン終わりにまいてしまうのもいいでしょう。堆肥を散布したら、土の中にしっかり混ぜ込むこともポイントです。

元農家の堆肥の小話

堆肥と聞いて頭に思い浮かぶのは、臭いですよね。農家が畑に堆肥をまいた後に、「クッサ!!」という経験をしたことあるかとおもいます。

その臭いの要因は、発酵しきっていない堆肥をまいていることにあるかもしれません。

完熟した堆肥は臭くない

完全に発酵しきった堆肥(いわゆる完熟堆肥)は、実はまったく臭くないんです。「それなら完熟堆肥をまいてくれよ」となるのですが、完熟堆肥はコストが高くつきます。そして発酵段階の堆肥のほうが安くすみます。それらの要因から一部の農家は、発酵途中の堆肥を選ばざるえない状況にもあるんです。

ちなみに堆肥は未熟であると作物や微生物に悪影響を与えます。そのためしっかり完熟させることが欠かせません。

堆肥化するには切り返し作業が欠かせない

そしてその堆肥を発酵させるには、置き場所となるスペースが必要になり、同時に“切り返し”という作業が必須です。切り返しとは、ショベルカーやホイールローダーを使って堆肥を混ぜ込む作業。

混ぜ込むときに堆肥は空中を舞います。これが臭くてたまりません。衣服や鼻の奥に臭いがこびりつきます。

当然、堆肥を切り返す場所がない場合は、必然的に畑になることがわかるでしょう。そして完熟するまでの堆肥は糞尿の臭いが発生するので、堆肥=臭いというイメージに結びついてしまうのです。

そもそもボクが農家してるときには、完熟堆肥という資材があることすら知りませんでした。堆肥は臭いものとして、鼻の穴にティッシュを詰めながら切り替えしたり、畑に散布したりしていました。

現代は堆肥の臭いをなくす方法は確立しています。しかしそれを低コストで実現できない限り、臭い問題に終止符を打つのは難しいのかもしれません……。

農家・家庭菜園におすすめの堆肥:完熟堆肥を選ぼう

野菜作りをするなら堆肥を活用して、すくすく育つ環境で栽培しましょう。

そこで手にとってほしい堆肥は、“完熟”と明記された堆肥です。

上でも伝えたように発酵と記された堆肥は、臭いです。近所に危うく迷惑をかけることになりかねないので、完熟堆肥を選びましょう。

初めて堆肥を購入するなら、牛ふん堆肥がおすすめです。

肥効が緩やかであるのとともに、土の中にいる微生物たちにエサを与えられ使い勝手に優れています。

8-8-8の化成肥料や苦土石灰なども活用しながら、収穫を迎えられる体制を整えていきましょう。